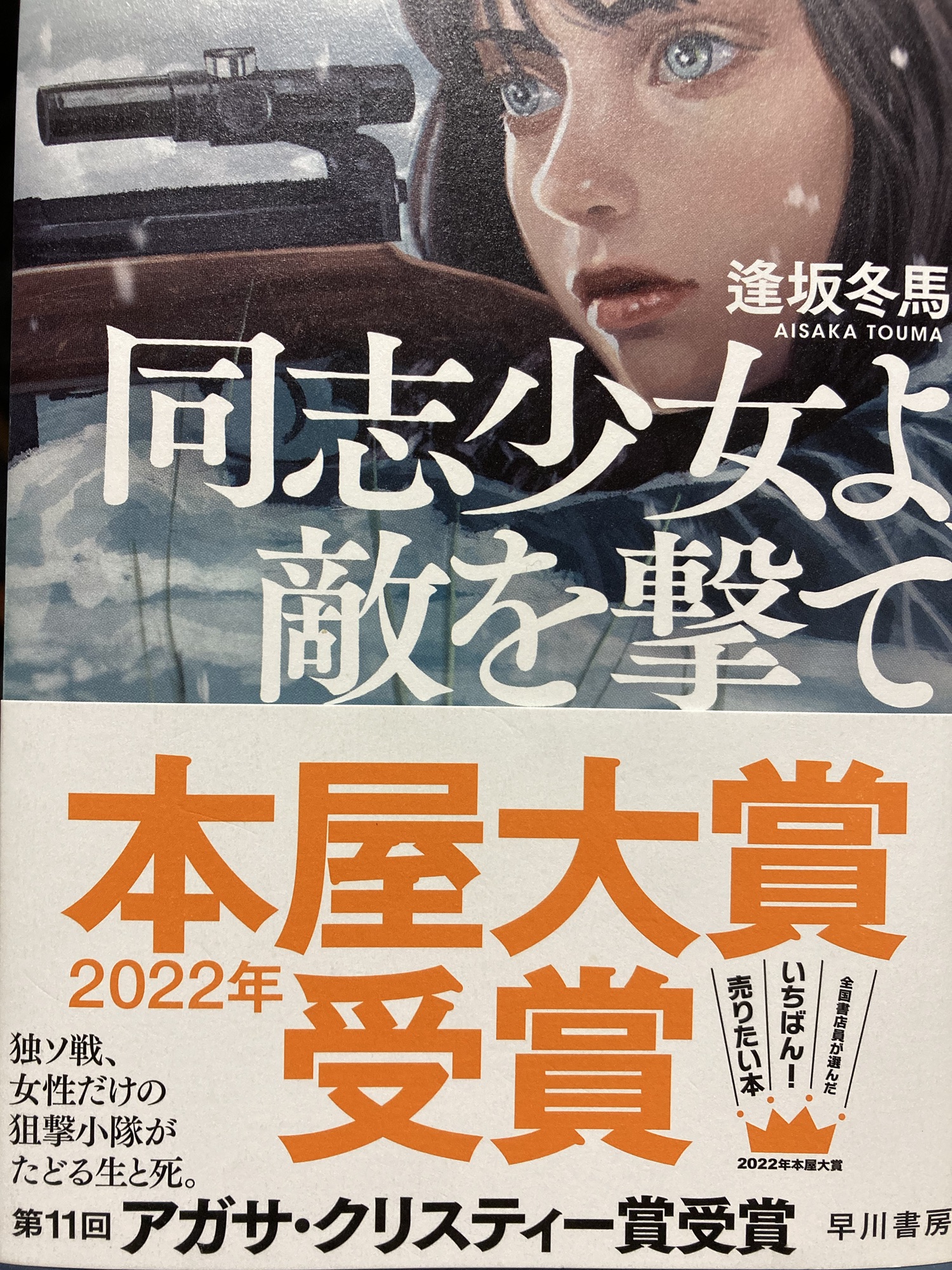

著者:逢坂冬馬

第二次世界大戦中のドイツ・ソ連の戦いを舞台に、ソ連の女性狙撃手を主人公にしたお話。

読み終えたときのしんみりとした感覚。

人類にとって大切な歴史を学んだような充足感。

もう一度読んで頭の中をきちんと整理したいという気持ち。

読んでよかったと思える本だった。

実際、第11回アガサ・クリスティー賞で選考委員が全員最高得点を付けたとのこと。

これはアガサ・クリスティー賞史上初だったらしい。

しかしそんな本であっても最初はなかなか読み進められなかった。

まずカタカナの名前が覚えられないのに舞台が外国なので、登場人物、地名がカタカナ。

この本はフィクションではあり、背景の第二次世界大戦などがどこまで史実に基づいているかが知識不足のわたしには判断できないところではあるが、地名を交えた戦況などが描写される箇所が出てくるとき、理解が追いつかず言葉が上滑り。

そしてなんといっても戦争なので描写がグロテスク。

少し日を開けて再び読み始めると、出てくる人物がどういう人だったかを忘れている。

前のページに戻って確認、という作業をしながら読み進めていた。

それでも半分を過ぎたあたりから段々と面白くなった。

出てくる地名を地図で確認してみたり、学校で習ったような事件や用語が出てくるたびにネットで調べるようになった。

知っていたことや旅行先で見てきたものが繋がる瞬間もいくつかあった。

これはわたしの知識欲を満たした。

また、ソ連とウクライナなどの周辺諸国についても少し触れられていることが興味深かった。

そして書かれている内容が戦争下での登場人物の心情や言動、組織ではあるものの、現代や自身に当てはめて考えている自分がいた。

各部隊の役割、その役割を担うための適性、組織の中での優劣、昇進、人格、国や組織への忠誠心。

愛とは、思いやりとは。

見えていることが全てではない中での判断の難しさ、パフォーマンスの大切さ。

生き方、残りの人生の過ごし方についての悩みに対する視点、考え方にほんの少しではあるがアドバイスをもらえた気がする一方、人類全体で考えたときの人が生きる意味についての答えは遠くなった気もする。

出会った時期によって感じ方は様々である。

コメント